北川行连续13年丨翻书越岭,丹桂飘香,实现爱的双向奔赴

作者:摄影: 审核: 来源: 发布时间:2022-11-24 阅读次数:1856

今年,是我们和北川双向奔赴的一年。

11月初,“绵阳造”苏州展在苏州地标“东方之门”拉开帷幕。在现场,我们看到了熟悉的禹羌文化风情歌舞、北川非遗传承人带来的水磨漆艺工艺品、羌绣织品,吸引很多在场市民的围观。“北川走出了大山!”连续奔赴北川十三年的曹伦华先生不禁感叹道。

还记得去年北川之行后,老师提出了这样的思考:“在教育之外,我们是否能助力北川实现更多可能?例如羌绣文化和非遗传承,让这门珍贵的艺术形式走出大山,帮助很多还不富裕的家庭实现更多创收的梦想。”

北川禹泉文旅集团董事长唐红梅,正是去年看到了伦华教育的推文,所以此次“绵阳造”的第三站,特意选在了苏州,让苏州的百姓,看到全新的绵阳、全新的北川。

这一次,把姑苏情带去北川

原本既定的北川行虽然推迟了半个月,但同学们其实早已提早出谋划策。

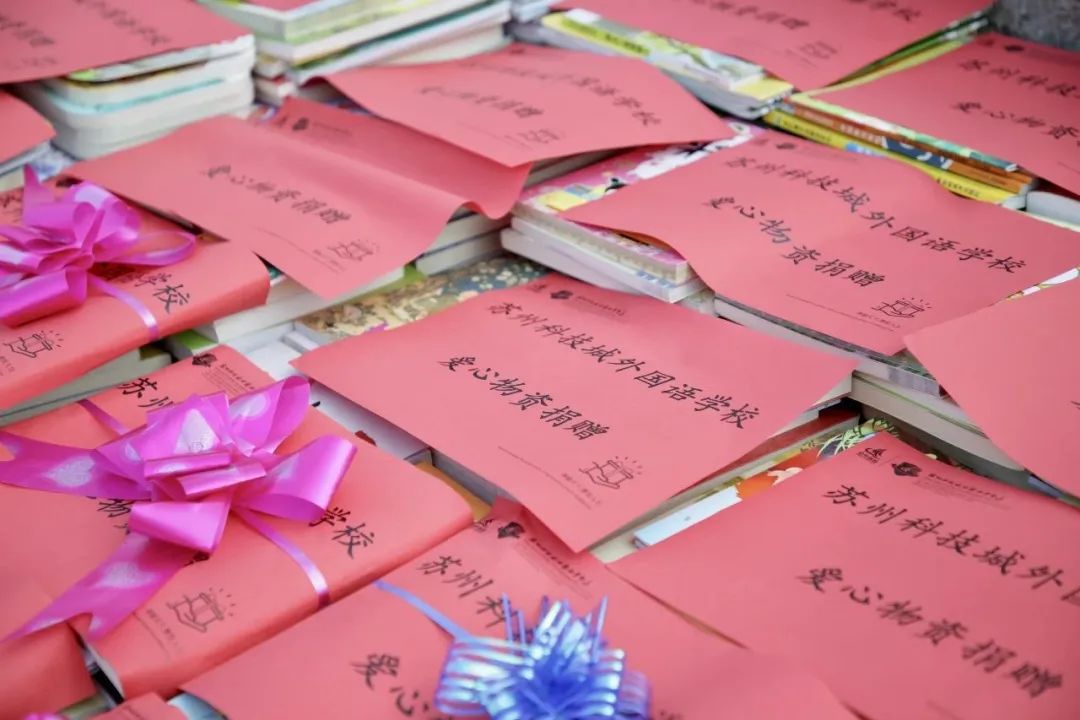

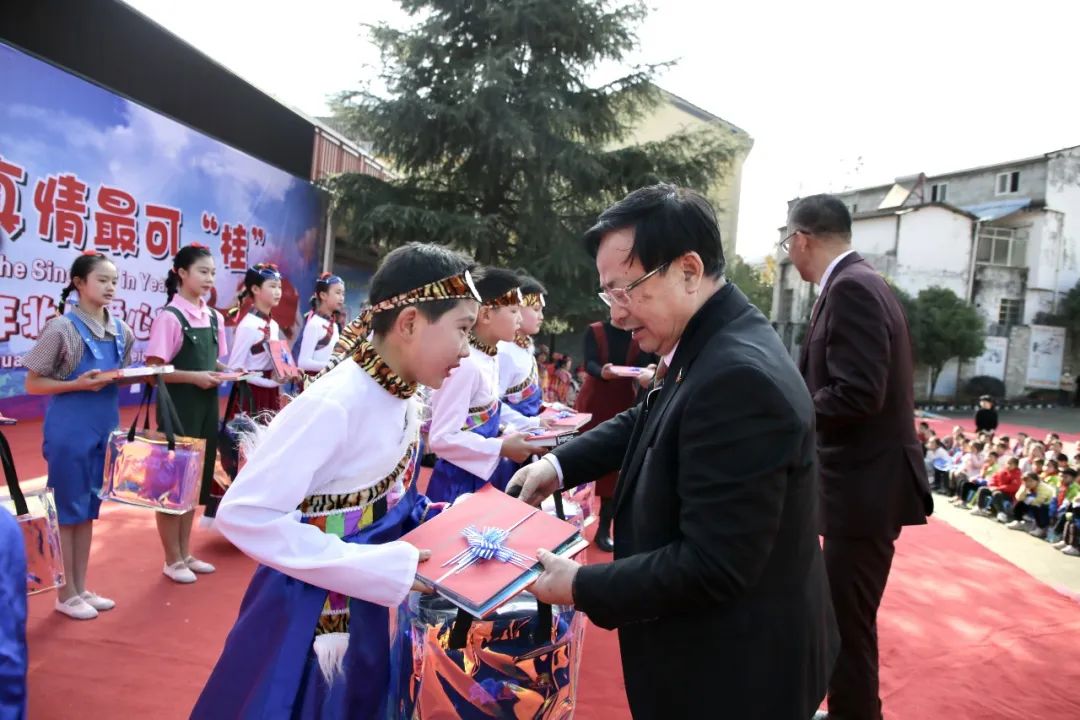

在学生会的牵头下,小学生自主策划了“翻书越岭”的文化助力活动,从筹备倡议到打包寄出,在师生们的共同努力下,仅花了两周多的时间,3200多本书籍被送往了距离苏州1800公里外的北川羌族自治县桂溪镇小学。收集书籍当日,学生干部和红领巾志愿者们集体出动,清点、记录、打包,他们忙碌了整整6小时。因为孩子们的热情,最终收集图书数量达到了原计划的两倍之多。与此同时,同学们还和北川的小伙伴们书信成为笔友,准备长期交流读书的心得。

桂花是苏州的市花,在每年九月中旬,甜香的气息在苏科外的校园中漫溢,被老师和同学们喜爱有加。在学校日常的餐饮中,桂花芋艿、桂花鸡头米、桂花糕等时令美食也颇受大家的好评。这一次,苏科外的同学们把桂花香不远万里带到了北川,让桂雨清芬入饮、入鼻、入心。

学生们带去的桂花香囊个个都是自制,将清雅的干桂花小心翼翼灌入香袋,让北川的同学们系在身上能久久回味。而浅尝便能唇齿留香的桂花酱,希望给学校食堂的餐饮中增添一些浪漫。

抒写教育新篇章,千里真情最可“桂”,第十三年的北川行,乘着香气虽迟但到。

北川的教育真的“变”了

对于北川的孩子们来说,曹伦华先生就如同远方的至亲,让他们一直牵挂和感念。

就读桂溪镇小学六年级的吴利华说,在桂溪镇,曹伦华叔叔可谓家喻户晓,人人有口皆碑,她作为桂溪镇小学的学生,幸福感特别强。“当我们在学习上遇到困难时,就会自然而然地想起曹伦华叔叔,于是有了克服困难的勇气;当我们不听爸爸妈妈的话时,就会自然而然地想起不是亲人胜似亲人的曹伦华叔叔,他的谆谆教导犹在耳旁;当我们取得成绩时,也会自然而然地想起曹伦华叔叔,因为我们的成绩也有他的一半......”

作为北川教育发展顾问,曹伦华先生说,北川真的“变”了。十三年来,我们“搬运”的不仅是物资,更是加大与北川的教育培训和教学联系。我们把苏南地区的课堂教学带到北川,也开放学校让北川的校长、老师们能够来学习培训。我们不懈的坚持和努力,给像吴利华这样想要走出大山的孩子带来了希望。

吴利华是地道的山里孩子。她的家庭并不富裕,父母在外打零工、做苦力支撑着这个小家。但姑娘从小成绩优异,她的爱好广泛,书法、主持、演讲都是她的最爱。闲暇之余,阅读也成了她生活中不可或缺的一部分。吴利华的父母虽然文化水平不高,但对她的爱好非常支持。寒暑假,母亲会亲自陪着她乘车去山外城里学习书法、主持、演讲。她也没有辜负父母的期望,在学校书法比赛中,她获得学段中的特等奖;县上组织的演讲比赛中,她也代表学校参赛获得一等奖。老师们说,正是因为曹伦华先生每年带着老师和孩子来北川,让更多家长意识到教育的重要性。

对于很多北川的校长而言,他们通过在苏科外的挂职研修活动,真正把优质的教育管理落到实处,从授人以鱼逐步成为今天的授人以渔。

原本为通泉义校校长的蒋其蓉去年被调派到擂鼓八一中学担任校长。她说,擂鼓八一中学是北川最大的农村中学,她刚到这里时,发现原本的管理模式和教学质量都亟待提高。“很有幸我参与了之前苏科外的校长研修,我认识到教育的本质是相同的,要给孩子们搭建更好平台,就要完善管理体制,打破思维禁锢,重视变革创新,从自身出发重塑观念,体现学校新价值。”在经过一年的管理后,如今的擂鼓八一中学有了新的起色:“感谢曹校和苏科外,真的让我受益良多。”蒋校介绍的时候,声音还有些哽咽。

北川校长团来到伦华教育

参加由博慧教育研究院主办的管理专题培训班

北川校长团队曾多次赴伦华教育实体校考察学习,如今他们已经挑起了北川教育的大梁,精致的教育理念和优质的教学资源辐射至整个区域,“博慧”理念随处可见。

让文化真正可以流动起来

来到北川,苏科外的孩子们第一次面对面见到了自己的笔友,彼此之间经过暂短的攀谈后,便开始熟络起来。

他们拿出从苏州带来的桂花香包和桂花蜜,热情介绍起它们背后的故事:

曹雪芹早年生长在苏州,他笔下《红楼梦》里的桂花可观、可食,亦可调制成化妆用品。比如,刘姥姥进大观园那回,丫鬟们端上来的捧盒中就有一样点心便是用桂花、莲藕、白糖做的“藕粉桂糖糕”;王夫人给宝玉送的木樨清露就是用桂花蒸馏而得的香液,宝玉说:“调好一尝,果然香妙非常”。而苏州吴中区光福镇是远近闻名的“桂花之乡”,也是我国五大桂花产地之一,它以面积多、产量高和质量优雄踞全国之首。“希望你们在下一个秋天能来到苏科外,我带你们欣赏学校里的桂花树。”

而擂鼓八一中学的同学们回赠了自己亲手绣的羌绣香囊:“我们每天都有羌绣这门特色课,羌绣在2008年被列入第二批国家级非物质文化遗产名录。2015年,我们北川县被原文化部命名为‘羌绣之乡’。我在学纳花、撇花、勾花等不同的刺绣技术,下次希望可以绣出桂花寄给你们。”

在热情的交流中,孩子们还萌生出将苏绣和羌绣想结合的奇思妙想。他们想着可以先通过线上视频的形式,来一场云端的服装秀,让更多人对于这些优秀技艺的传承和创新。这也是我们所想看到的,孩子们来到北川,可以平等互动,让两地的文化可以互融互通。

十三年,我们真的没法停

此次前来北川的家长说,他们终于明白曹伦华先生每年坚持来北川的初心。“为什么连续十三年坚持入川?因为我希望能够看到他们的新变化和新面貌。”曹伦华如是说。

曹伦华先生在对擂鼓八一中学的全体师生讲座中深情说道:“‘莫问收获,但问耕耘。’这句话是曾国藩先生的名言。我想用这句话跟大家一起共勉——让我们不忘初心、牢记使命,继续追寻心中的教育之梦,潜下心来继续耕耘,承载起为社会培养栋梁之才的重任,办好人民满意的教育。我想,这也是我坚持第十三年来到北川的原因。以后,我还会继续坚持下去。”

灾难后的下一代,他们的耐挫感、他们的坚韧意志力更需要得到培养。这也是很多伦华教育旗下学子需要得到提升的部分。

汶川地震对于现在很多的00后而言变得尤为陌生,但此次前来北川的同学们真正参观地震地址后,内心受到极大的触动。

苏科外小学部的叶明恪说:我们到了汶川大地震的遗址,看见了那东倒西歪的房屋,那地上的一道道裂缝我陷入了沉思,好像有万根钢针扎着我的心。行程马上就要结束了,我也马上就要离开这个温暖而又令人心生敬意的地方了。但是我永远忘不了这里的一切。

初中部的过峻杰表示,这次北川行让他深深体会到北川人民在面对灾难时那种顽强不屈的精神,他们的精神值得我们铭记,值得我们学习!

颜伊辰家长表示:这次的北川之行,是非常珍贵的一次经历。披星戴月一路奔波的劳累,融化在了桂溪小学孩子们灿烂的笑容中。从迎接大家的欢迎仪式到精心排练的演出节目,再到操场上大家一起载歌载舞。羌族人们的热情、淳朴以及感恩,展现的淋漓尽致。

伦华教育连续十三年给予北川桂溪小学物质及精神上的帮助,通过这一次的亲历,感受到了曹校坚持这一切背后的动力源——真心想帮助北川的教育。这是一种无私奋献的真心,不带矫情、没有刻意,一旦接触,不需要言语就能体会得到。

我想自己的孩子是幸运的,有这样一位心中有爱而用心的校长,有科外这样的氛围,在这样有爱的环境熏陶中,作为家长的我是安心的,感谢曹校,感谢科外,在我和孩子的人生中留下了无法复制的宝贵经历。

现在北川的孩子们是幸运的,因为新的政策、新的形势,国家对教育不断加大投入,实现了全国基础教育的整体提升。但这并不能代表全貌。在走访北川学校得知,北川学校整体提升中还存在着地区的差异和不平衡。据说刚过去的一年,有16所学校消失不见,令人震惊和惋惜。而这里很大一部分孩子们都是是留守儿童,他们跟着爷爷奶奶住,所有的知识都来自于学校老师。可是,当地的老师们因为地理、环境、各方面条件限制,总是付出得更多,却难以得到可持续地再教育学习。

此次,苏科外初中部的汤凯老师还给所有初一学生带来了一场心理讲座。他说,希望这场讲座能给孩子们带去更多思考:“我希望用这场心理讲座,带着孩子们学会用心理学的知识和方法,更好地学习,更好地成长!他们一定也会收获更美好的人生!”

十三年来,伦华教育“搬运”的不仅是物资,更是加大与北川的教育培训和教学联系。可是,仅凭我们一己之力还远远不够。所以每一年,我们呼吁政府、有爱心的企业家们能够加入,让爱可以不断更好延续。

习总书记曾说:“教育是一门‘仁而爱人’的事业,我们要做学生为学、为事、为人的大先生。”

教育于我们而言,也是一种为人的奉献。

我们的力量也许很弱小,但不妨碍我们,将相隔1800多公里的桂花香气带到北川,让这份教育的坚守,随着桂香,留在每个人的心头。