十年,被地震撕裂的青春和梦想,因爱和感恩重生

作者:摄影: 审核: 来源: 发布时间:2018-05-14 阅读次数:687

一场地震,在专业监测那里,也许只是仪器指针的一个数据,然而在人文关怀中,它却可能倾注了所有人所能有的无限哀伤,甚至有人要为此立下终生的誓言。

——南京大学教授 杜骏飞

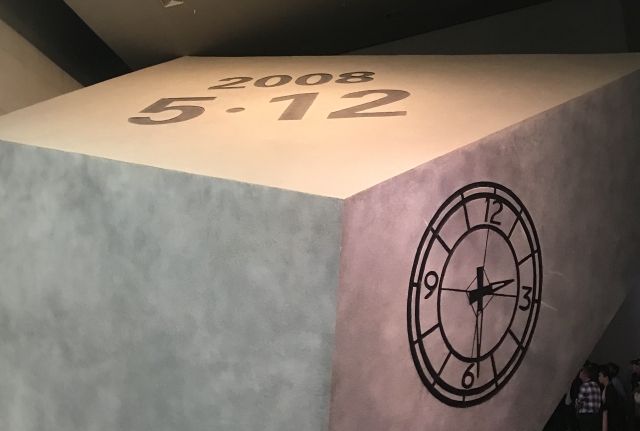

被永远定格在14时28分这一刻的时钟;

层层叠叠张贴着的寻人启事和寻亲热线;

红色深浅不一,却无一例外都密密麻麻签满了名字的标语横幅;

印着“中国加油”、“汶川,我们在一起”、“众志成城”、“重整河山”等,一件件款式再简单不过,却寄托着深切哀思和昂扬斗志的文化衫;

震后104小时、118小时、124小时、166小时、196小时,一线最执着的坚守,所换来的一个个生命奇迹;

……

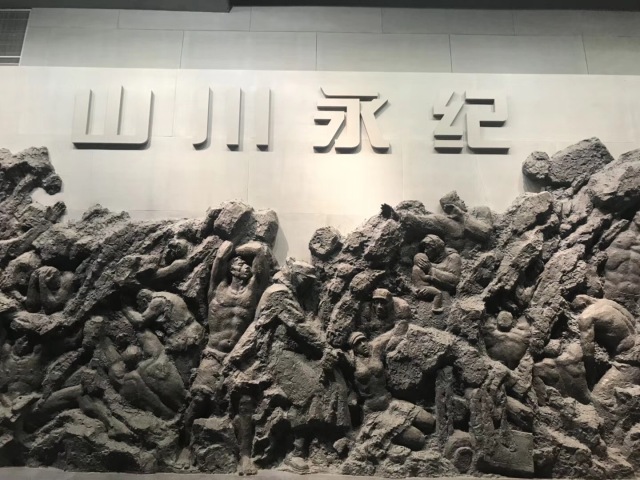

昨天,在“5·12”汶川特大地震纪念馆里,伦华教育团队又一次亲身感受了那段大地颤抖、山河移位、满目疮痍、生离死别的震灾。刻骨铭心的悲恸和感动、不屈不挠的抗争与奋斗,心不断向下坠的同时,也真真切切地感受到了来自人性和灵魂,最原始的震撼与冲击。

十年:浴火重生,残酷与温暖并存

从2008年5月12日,到2018年5月12日,十年,弹指一挥间。

十年,不仅是一个时间的跨度,更是负重前行的坚韧,是浴火重生的足迹。

受北川县政府的邀请,伦华教育创始人、总校长曹伦华先生带领教育团队前往北川,参加“感恩奋进,不负新时代”十周年纪念活动。北川,在2008年的特大地震中被毁于一旦,全县基础设施夷为平地,2万余名同胞遇难,是受灾最为严重的极重灾区之一。而今,它以崭新面貌展现在世人面前,其中所闪耀的人性光辉和无与伦比的顽强,让我们愈发坚定从灾难走向辉煌的必胜信念。

对曹校长来说,这并不是他第一次来到北川。

对他而言,北川不是一个冷冰冰的县城名字,而是拥有着细节与饱满情感的鲜活土地。在过去的八年里,他都默默恪守着与远山里孩子们的约定,从未缺席。层峦起伏的大山深处,绵延颠簸的公路尽头,有他不时悬于心头的牵挂,有抹不掉的另一个“家乡”的羁绊——甘溪小学的老师和孩子们,你们还好吗?

陪伴:一缕阳光,照亮孩子走出大山的梦想

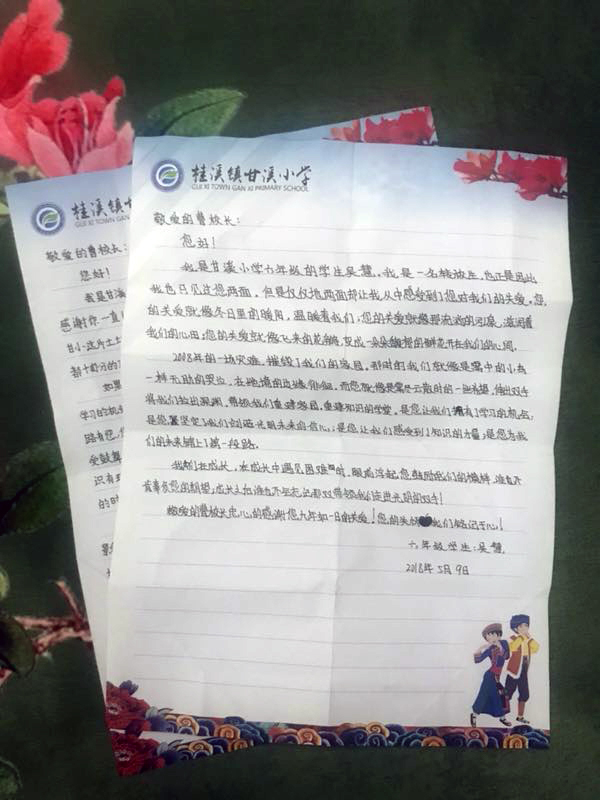

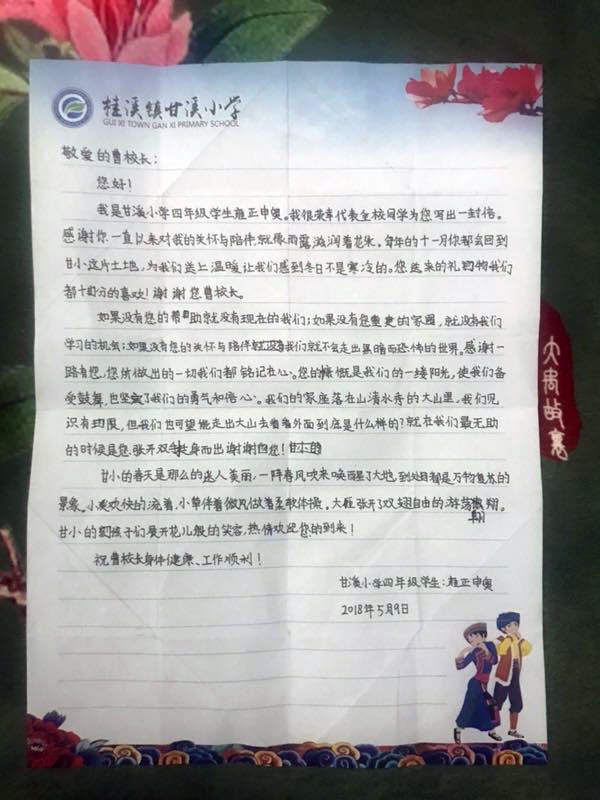

“敬爱的曹校长,每年的11月您都会回到这片土地,为我们送上温暖,让我们感到冬日不是寒冷的。您送来的礼物我们都十分的喜欢!谢谢您,热情欢迎您的到来!”

“我是一名转校生,也正是因此我只见过您两面,但是仅仅的两面却让我从中感受到了您对我们的关爱。是您让我们拥有了学习的机会,是您坚定了我们创造光明未来的信心,是您让我们感受到了知识的力量,是您为我们的未来铺上了第一段路。”

刚到北川,我们就收到了两封来自孩子们的特别来信,来自甘溪小学的四年级学生雍正申奥和六年级学生吴慧,代表全校同学写下了一封质朴的信。字句之间,朴质感人,情真意切。小心翼翼地展开这两封信,曹校长细细地读着,动容盈泪,甚是欣慰。

甘溪小学,位于四川省绵阳市北川县桂溪乡,是一所在“5·12”地震后重建的乡镇学校。2010年,经《姑苏晚报》牵线搭桥,曹校长和他的团队与甘溪小学结成友好学校,每年11月,来自江南水乡的师生们都会跨越1800多公里,看望这里的老朋友们和“小伙伴”们,见证孩子们的每一点变化与成长,传递来自江南的这份拳拳爱心。

“每年,我都一定要回来看看。”对甘溪小学的帮扶,作为北川教育顾问的曹伦华先生很是坚持,浓浓的情与意从未淡去。看着这些在经历了地震的伤痛之后依然能够顽强生活的孩子,面对着台下一双双渴望知识的眼睛,他说,“在力所能及的范围内,为北川的老师和孩子们带去最新鲜的知识,帮助他们走出大山,拥有更美好的未来,这是作为一个教育工作者的责任。”

2010:捐赠首批3万元教研经费,帮助提高教学科研力量。

2011:通过手拉手活动,为甘溪小学的师生带去援助与教育教学指导,延续大爱。

2012:带去录有祝福和问候的MP4,让甘溪小学的学生们得到来自苏州同龄人的零距离关怀。

2013:第四次赴北川,分享先进的教育观念和管理经验,受邀为北川的校长们做题为《尊重每一个生命的平等》的讲座。

2014:学生为甘溪小学的孩子们带去“私人定制”的礼物,带着知识与热情,携手同行。

2015:伦华教育实体校——常熟国际学校与甘溪小学结对共建,帮助孩子们走出大山,拥有更宽广的视野。

2016:伦华教育实体校——苏州科技城外国语学校与甘溪小学结对,伦华教育的优秀教育资源辐射到甘溪小学,并将带动北川县的教育共同进步。

2017:第八次,携苏科外与常国的师生,踏上情怀之旅、担当责任的成长之旅。

每次见到孩子们,曹校长都会弯下腰,蹲下身子笑容满面问候孩子们,把他们亲切地拥在怀里,抱在手上。看着孩子们不断长高、长大,毕业升入初中,看着校园环境每年都发生着新的变化,看着北川的校园里越来越多苏州的印记,他的心中满是欣慰。

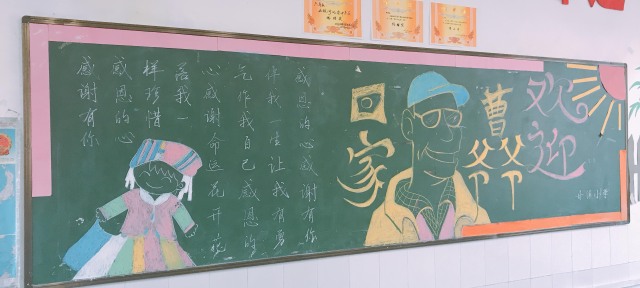

每一年,北川的孩子和家长们也都在期盼着来自江南水乡的师生们的到来,在他们心中,这群每年如期而至的师生,就像“雾尽云散时的一丝希望”,是名副其实的感情深厚的家人。

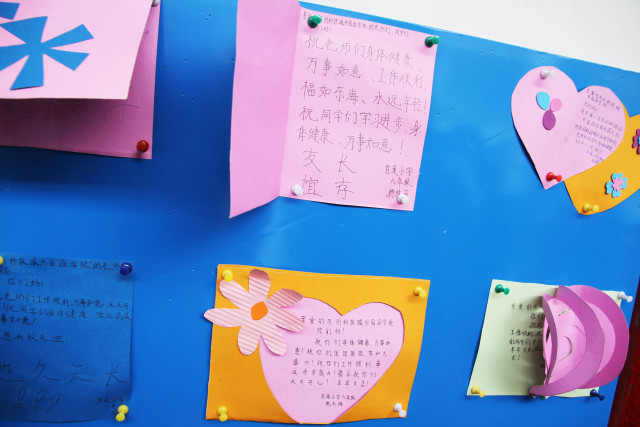

孩子们无条件的爱,不仅仅是因为伦华教育团队每年送来的奖教金、棉衣和礼物,更是因为这种连续八年的陪伴成长,以及来自大山外的精彩、先进的教育理念和优秀教育资源的传输。我们深知,对北川学校的关心不是一时、一事、一人之力,需要更长久的、持续的关注。虽然每次与甘溪小学的师生们相聚的时间短暂,但是彼此的感情真挚,对师生们的教育大爱也落在实处,从实物捐赠、远程教研到教师队伍赴苏交流,增强其教育教学软实力。

因为这份爱心承诺的坚守,因为这份无微不至的陪伴,不少甘溪小学的孩子心里种下了第一粒梦想的种子。

延续:携手同行,结下一辈子的深厚友谊

“我在北川有一个好朋友,她叫吴泽怡,是比我大一岁的小姐姐,我们平时也会经常打电话联系呢!”

常熟国际学校实验四(1)班的荣圣依偷偷告诉我们。去年冬天,她就前往甘溪小学,感悟灾难之后乐观开朗、自强不息的精神。在那里,她还结识了吴泽怡这位“小姐姐”,仅短短一天的相处,两人就成了无话不说的朋友。

离开北川前,荣圣依匆匆与吴泽怡交换电话,相约以后再聚。现在,她时不时地就要拿起手机问候这位远在四川的小姐姐,每周都要聊上两三次呢。她们最经常聊的,就是学习和生活中有趣的事儿,并相互勉励,为彼此的梦想加油。

一次,两人说起长大后的理想,没想到竟完全一致——成为一名可亲可敬的老师。

“小姐姐说,长大当了老师,就可以把所有人的弟弟妹妹都教育得有本领,来建设家乡。我说,老师很了不起,不光得有知识还有要有爱,我很想做那样的人。”

八年来,这九曲十八弯的山路上,牵连、守望的不仅是热爱生命的希望与信念,还有两地孩子们之间深厚的友谊。

当年还是初三的孩子,如今已踏上工作岗位,却仍将这一刻铭记于心。

“还记得08年从电视里看到地震现场的情景,我感受到了震撼,更感受到了巨大的悲伤。也是在那时,看到了那些进入灾区的记者,我开始坚信新闻是一份有深刻意义的职业。从那以后,5月份一直会成为我内心的一个时间节点。十年了,如今虽然未能踏上新闻路,但我想起那些场景内心仍然会充满悲伤。我也始终记得,从那开始到如今所追求的人生意义。”

国有殇,谁都不曾置身事外。未曾亲身到过北川的孩子,又怎能忘却这段回忆?怀揣伤痛的过去,延续昨日的梦想,淬炼不屈的精神,敬畏生命的力量,坚守责任与担当,这大概是这场灾害赋予我们的意义。

传承:担当先行,实践教育理念的融通

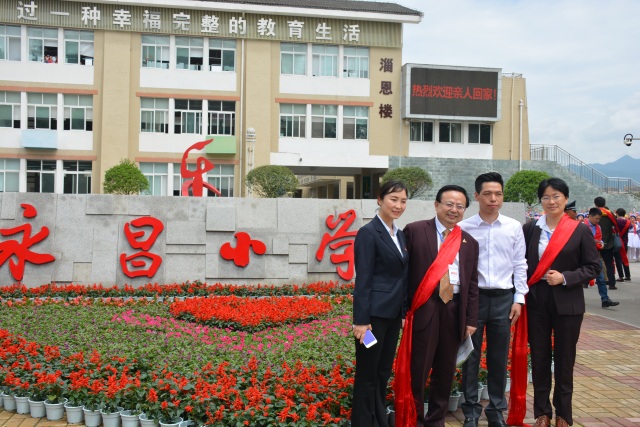

在有着百年历史的永昌小学,伦华教育团队“偶遇”了老朋友何校长和倪校长。紧握不放的双手,无声地传递着一份思念与欣喜。

灾后,北川承各地之力援助,硬件设施已经重建完善,学校更是政府着力打造的重地,但是在教育观念、教学方法和学校管理经验上还有所欠缺。学校师资力量薄弱,青年教师断层,教师年龄都偏大,缺乏先进的教学观念,也缺乏活力与创新精神。

在2014年,北川县教育局选派来自北川中学,北川坝底中学、永昌小学等学校的8名教育骨干来到苏州,进行了为期一个月的挂职学习。

学科建设、课堂教学、课程改革、教研活动、学校管理……围绕这些议题,8名教育骨干进行系统的集体浸润式学习,与我们并肩同行,感悟教育人生,“求变”、“创新”、“传承”成为他们回到北川后渴望实现的大刀阔斧的改革,将北川教育打造成如山的脊梁,则是根植于他们内心的梦想。

如今,8名教育骨干中的7位已经成为北川各所学校的校长,而精致的教育理念和优质的教学资源也随着他们,辐射至整个北川县城,“博慧”理念随处可见。他们活学活用,结合民族地区的特点,在深入发掘的基础上形成独具民族特色的办学风格,用大教育论的观点、全球化的视野和先进的办学理念指引学校的发展方向,形成了异彩纷呈的校园文化和格调。

以“将快乐进行到底,过一种幸福完整的教育生活”为己任的永昌小学为例,从纲领思想到课程实施,处处都透露着我们所熟悉的理念,又同时结合了北川当地的实际情况和文化传统,旨在全面培养个性张扬、特长凸显的学生,铸炼内涵深厚、特色鲜明的现代教育。尤其是丰富多彩的社团活动,尊重个性差异,让学生开拓了视野,增长了见识。

归乡:念念不忘,亲人再回故里

“这八年来的点点滴滴,成为无形的牵线,始终牵动着我和大山深处的深情。”回忆起自己与北川八年的缘分,曹伦华先生感慨颇深:“最令我感动的是,这里的每个人,都把‘亲人回故里’这句话时常挂在嘴边,在北川,我感受到了所有的亲情,也见证了它巨大的变化,令人惊喜!”

正如四川北川县委县政府发出的感谢信所说:是您们,让平地起高楼,于沃野建新城;是您们,让细雨带走了悲伤,让春风吹散了愁容;是您们,用自己一次又一次的努力,汇聚起奋进的力量,铸就了北川的辉煌……最好的铭记感恩,就是建设好自己的家园。

这八年,我们做的并不是地震救灾这个狭义的概念,而是真正“一方有难,八方支援”的亲人相助,以爱辐射爱,以爱教导爱,以爱召唤爱,让不同时空下的孩子有一样的爱的温度。同时,通过知识的传递和精神的滋养,真正惠及留守儿童和震区儿童,帮助他们接受良好的教育,走向更广阔的天地。

10年第一次来北川,满目疮痍,心痛无比,今天再到北川,这里发生了翻天覆地的变化,绿树成荫,店铺林立…10年中北川人用坚忍,顽强,勤劳建设了一个新家园。看着他们对曾经帮助过他们的各方人士的无比感恩,心中无限感慨。祝福这里所有的人永安,永昌!

这两天,苏州科技城外国语学校校长张彤不时被这里的人和事所感动,更深刻地理解了这份坚守后的情怀。

爱,是一种责任,

它是无怨无悔地付出而不求回报;

教育,是一种信念,

它是用生命影响生命的过程;

爱的教育,是一种使命,

是一次唤醒,

是一种对人性的关怀,

是一次心灵的洗涤,

是一份对生命的尊重和敬畏。

出力、出思想、出教育经验,从硬件支持到软件提升,伦华教育团队所源源不断给予这片土地的,是宝贵的精神食粮,是可以一代传承一代的沉甸甸的爱。

教育的神圣,在于尊重每一个学生生命的平等。

未来,伦华教育还将继续传播公益理念,在“博慧”理念的浸润下,不断拓宽、丰富公益的范围与内涵,培养以“博爱”、“奉献”、“包容”、“责任”为内核的爱商。我们坚信,这份大爱、快乐与坚持将不断延续,成为我们的一份信仰,在润物无声的教育中,帮助孩子们获得爱与温暖,以感恩之心寻找平凡中的伟大。

山的稳重,水的灵动,这或许就是一种最好的交融。

十年前,从天而降的浩劫,瞬间摧毁了美好的家园和鲜活的生命,从此,故乡就成了一个再也回不去的地方。8.0级地震,震痛了四川,也震动了整个中华民族。

十年后,回望那个山河含悲的现场,虽然伤口依然隐隐作痛,但废墟上崛起的重建奇迹,却又在清晰地彰显:

在时间的流逝中,

人们正带着善良感恩和不灭的希望,

努力地向阳而生,重新出发。

作者:高晶怡

编辑:顾心怡

审阅:丁清卿

©伦华教育