这是一则应当印在纸上,并传递到你手里的推送……

作者:摄影: 审核: 来源: 发布时间:2018-02-12 阅读次数:712

在这个无纸化进程横扫全球的时代,无数信息通过电子屏幕不断涌来,焦虑感扬起遮天蔽日的粉尘,让人看不清前路。

身处教育行业,面对着各种新技术、新标准带来的焦虑,我们更应该慢下来,坚守自我,扎根教育沃土,通过切实可行的方法论引导教育的改变,以更广阔的视野、更多的表达方式,为多元的生命提供更丰富的养料。

做一本有温度的杂志

推开一扇面向未来的窗户

伦华人做的是慢教育,尊重教育的节奏。

《博慧》杂志,便是种“慢教育”的落地呈现——

用经典的杂志姿态辑录教育故事,

发现这个世界的同时,展现自己。

2016年8月,《博慧》创刊号出版。

2017年1月,《博慧》第二期发刊。

2017年6月,《博慧》第三期付梓。

2017年8月,《博慧》两周年纪念刊,

为伦华教育两周年生日写下注脚。

2018年2月,《博慧》第五期——

“今天,我们这样做课程”,

作为新年献礼呈现。

《博慧》被越来越多的人看到,

“博慧”理念也被越来越多的人了解。

在这背后,

是伦华教育的师生与编辑团队的日夜奋斗,

是一群有梦之人的点滴智慧和教育情怀。

接下来,用一些关键数字,

带你了解一本有温度、有速度、有高度、有态度的《博慧》杂志是如何诞生的。

82天

选题策划,收集资料,选稿会议,编辑文稿,排版设计,定稿印刷……第五期《博慧》杂志用82天时间,从零开始,深度搜索,挖掘无数动人的教育故事;联合《现代苏州》杂志社,用设计作品的态度,完成封面设计、编辑排版。

500公里

2018年的第一场大雪里,有我们奔波的身影,大雪带来的寒潮,浇不灭我们的热情;印刷厂里,混合着油墨的气味的粉尘飘落在地上,留下了编辑部小伙伴们的足迹。从写字楼到杂志社,从苏州到无锡,500公里的奔波,凝结的是我们不变的初心。

一个团队

三个月,五次修改,十版校对,数百张图片,数万字的稿件,这背后呈现的,是一套严谨细密的编辑发行流程,更凝结了这个团队的向心力、执行力和责任心。用这样一本杂志作为载体记录教育故事,是浮躁世界里一种独特的文化景象。

立足教育生态圈,

多维度探索“博慧”课程的力量

在这个万象更新的时代,

我们的教育能走多远?

面向未来教育,

我们应当如何打开知识边界,

重整课程逻辑?

怎么样让我们心中的教育理想,

一步步走进学校的课堂?

作为博慧教育生态圈中重要的一环,课程一直是伦华教育的目光焦点所在。如果我们把整个学校教育系统视为生命,那课程就是运输养料的循环系统,课程设计最终指向学生成长。

“课程”这个主题,既抽象,又与学校生活息息相关。作为最熟悉课程的人,老师、孩子们用灵动、细腻、有张力的笔触,写下心中的思考,描绘生活中的故事,多维度探索“博慧”课程的力量。

您将在第五期《博慧》中看到——

◎聚焦

2017年10月,伦华教育创始人、总校长曹伦华先生受邀参加北京外国语大学国际化人才培养高峰论坛,聚焦多语种课程,提出了“中学多语种教育的金字塔”及“融合教育金字塔”的新概念。

◎声音

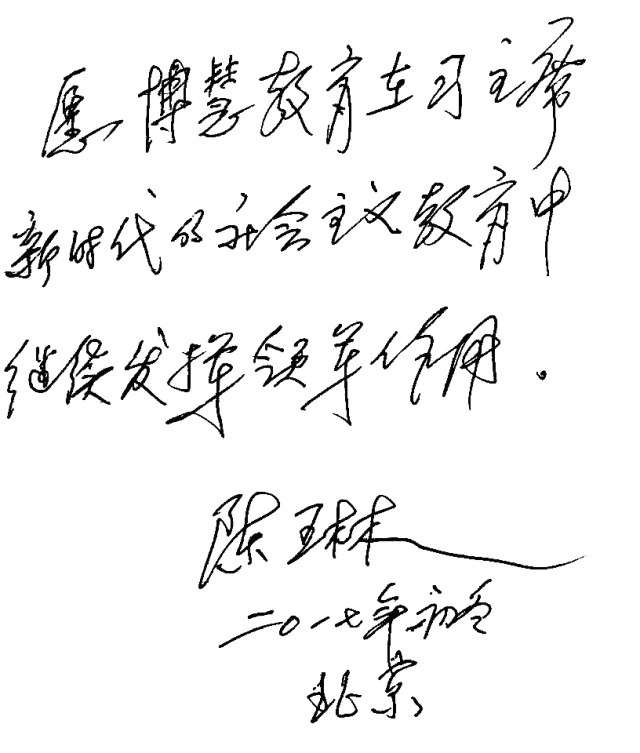

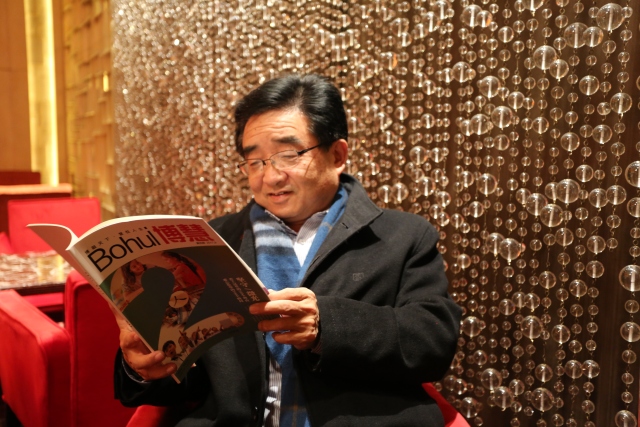

在论坛上,我们与行业泰斗陈琳、张连仲教授对话,记录下前沿领域的声音。

◎众议

作为课程实践的主阵地,伦华教育的实体校对焦点问题进行了延伸与深化。

在众议版块,你将看到紧跟时代诉求,探讨全球化人才培养走向的多语种课程实践;聚焦师生关系,打造学习共同体,构建学习新社群的师生共研课程;让学习与生活深度连接,将6C理念落于实处的校本课程;打破学科知识壁垒,将知识融合常态化的STEAM课程………

带着温度与憧憬,一群志同道合的人将教育理想、教学实践、教育心声,融入这本沉甸甸的杂志每一页,每一行,用几十年经验的积淀,诉说情怀,表达对教育纯粹的痴情。希望它也能成为真正爱教育、懂教育的人之间的连接。

【福利】如果您想分享这样一本杂志:

方式一:1、关注“伦华之音”微信公众号;2、在微信后台留下您的收件地址和联系方式。

方式二:发送电子邮件到《博慧》邮箱:bhjy@szlunhua.com,留下您的收件地址和联系方式。

在被无数屏幕包围的今天,希望您也能享受把纸质杂志捧在手里的感觉。

作者:顾心怡

审阅:高晶怡、丁清卿

©伦华教育